Décrite

tantôt comme une esclave soumise à la tyrannie d'un

rustre, tantôt comme une maîtresse-femme régnant

avec autorité sur une nombreuse tribu où domine

l'élément masculin, la femme Corse voit son image

osciller sans cesse entre ces deux représentations également

schématiques et réductrices.

La réalité n'est

pas facile à cerner qui se dérobe à une

analyse partielle, partiale, trop rationnelle ou trop affective,

souvent faite de l'extérieur et toujours par des hommes,

donc encore plus facilement mythifiée et mythifiante.

Vraie

pour toutes les femmes, sous tous les cieux, cette phrase

de deux féministes italiennes -Ida Magli et Ginevra

Conti Odorisio- l'est également pour les femmes

corses: «L'image féminine, amoureusement cultivée

par les hommes, celle qui se reflète dans la culture...

une image sombre et lumineuse, nette et ambiguë, tendre

et cruelle, protectrice et dangereuse, faible et puissante,

porteuse à la fois de vie et de mort. » Avant de

tenter une approche de la condition féminine en Corse

au siècle dernier, commençons par voir évoluer

ces femmes dans leur habillement. Entre a saccula brune de pannu

corsu, austère vêtement en poil de chèvre,

porté par leurs aïeules du siècle précédent

et la mode « parisienne» adoptée par les classes

supérieures de la bourgeoisie insulaire, peut-on définir

un habillement quotidien moyen des femmes corses au XIXeme siècle? |

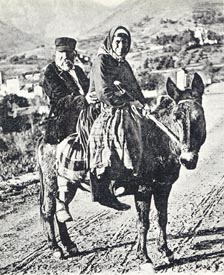

Paysannes a Alata

|

Un des éléments caractéristiques du vestiaire féminin

au XVIIIeme siècle était la faldetta (prononcée falletta

dans le nord- est), dont l'abbé de Germanes donne la description en

1771 : «Les femmes portent par-dessus leurs corsets la faldetta, qui

est une jupe plissée et fort longue par derrière, qu'elles relèvent

dessus leur tête en forme de voile. La couleur est d'un bleu turc, couleur

favorite des Corses ». La faldetta fut, dès son adoption, la marque

distinctive des « femmes de condition », et au fur et à mesure

que s'imposèrent d'autres modes, elle fut dévolue aux femmes

des classes populaires jusqu'à ne plus subsister à la fin du

XIXeme siècle que comme vêtement de deuil.

Nous pouvons suivre les modifications qui interviennent peu à peu dans

les mœurs vestimentaires en étudiant l'évolution des termes

dans la poésie populaire, et notamment dans les voceri: dans une lamentation

funèbre publiée en 1843 où une femme de famille aisée

de la Casinca, Maddalena Albertini, de A Penta, pleure la mort de sa sœur,

pauvrement mariée à un berger de Prunu, en Ampugnani, nous

trouvons cette indication:

Eu ùn aghju mai cridutu

Di truvatti le fallette

Mi vogliu cavà una rota

E' in dossu a ti vogliu mette

Nous voyons là se manifester parfaitement la différence entre

riches et pauvres: ces dernières sont habillées de drap corse

(u pannu) et non d'indienne (u culore), et portent encore la faldetta archaïque

au lieu de la jupe plus moderne, a rota. Détrônée, la faldetta

est remplacée par u mèseru, grand voile rectangulaire qui couvre

la tête et le buste, et auquel succéderont, plus tard, u mandile

di capu et a viletta. Nous trouvons le mèseru dans un autre voceru comme

signe des classes aisées. Santia pleure son mari Ghjuvanni F...

de U Viscuvatu :

U mèseru mi vogliu caccià

Vogliu mette le follette

E' po mi ne vogliu andà

Cum'è tutte le puverette

Pour les autres parties du vêtement, les femmes au XIXéme siècle

portent désormais presque toutes la robe ou la jupe d'indienne. Celle-ci,

moins fréquente, est portée avec corsage, veste ou spencer:

u casacchinu et u caracco.

Enfin, quant à l'utilisation du noir, on apprend qu'il s'est répandu

comme marque du deuil dès le début du XIXéme siècle,

en même temps que le bleu des faldette. Les couleurs tendent à s'assombrir,

après 1870, du fait du succès du caracco presque toujours noir,

et de l'abandon de l'indienne bariolée au profit de la laine qui est

le plus souvent noire, grise, marron ou café (avec néanmoins

une certaine permanence du bleu et du rouge).

En définitive, « la vérité est dans la multiplicité des

cas » et « il n'y a pas de modèle unique » dans

un pays où les contraintes de l'économie de subsistance soumettent

les habitants à des impératifs stricts d'utilisation des

matières

premières et d'adaptation individuelle qui font qu'on ne peut en

aucun cas parler de « costume national corse ». Gardons-nous

donc de certaines et récentes schématisations qui opposent à l'idée

traditionnelle d'un habillement extrêmement sobre et sévère,

celle d'extravagances rutilantes, enrubannées et galonnées...

Ainsi que celle-ci:

La famiglia di Trinchettu

T'hà trattatu cun ingannu

E' perfinu m'onu dettu

Ch'è tù purtave lu pannu

Et enfin cette dernière:

E' falai sempre pienghjendu

Da A Penta à Sant'Antone

Dissi : « e figliole di Babbu

Bramanu ancu lu culore ! »

LA

CONDITION DES FEMMES

Les voyageurs du XVIIIeme siècle notent tous avec le même étonnement

l'extrême dureté de la condition féminine en Corse.

« Chargées comme des mulets et venant quelquefois de cinq à six

lieues avec un quintal de foin dans un drap sur leur tête»(Goury

de Champgrand)

«On est étonné des poids énormes qu'elles portent

sur leurs têtes, et que l'habitude paraît leur avoir rendus légers» (Gaudin

).

Boswell, lui, constate qu'elles sont chargées par les hommes de transporter

sur leur tête ses propres bagages de village en village.

Même si cette condition des femmes est vue avec les yeux effrayés

du rationalisme européen, il n'en reste pas moins vrai qu'elle était

extrêmement rude. Témoins ces quelques proverbes qui eux sortent

de la bouche des Corses: Hè megliu à esse mule orezzinche ch'è donne

lutinche. Le sort des mules d'Orezza, région de muletiers par excellence,

est plus enviable que celui des femmes de la piève de Lota, au nord

de Bastia, réputée pour ses marchandes ambulantes :

(Da e donne è da i boi Cacciane quant'è tù poi) « Tire

le maximum de profit du travail des femmes et de celui des bœufs ».

La part du travail de la femme était -c'est unanimement reconnu - supérieure à celle

de l'homme, car outre a purtatura, la corvée de portage qui leur était

dévolue (les hommes ne portant dans leur vie qu'une seule chose: le

cercueil) et qui les transformait en véritables portefaix lors de la

construction d'édifices, les femmes facianu in casa è fora, avaient

une double tâche, l'entretien domestique et une participation totale à tous

les travaux extérieurs (moissons, récoltes...).

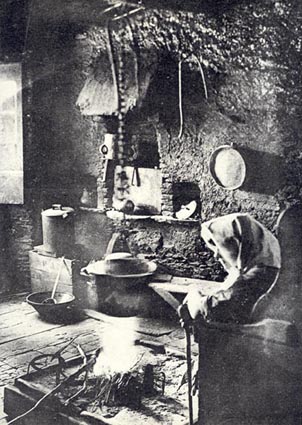

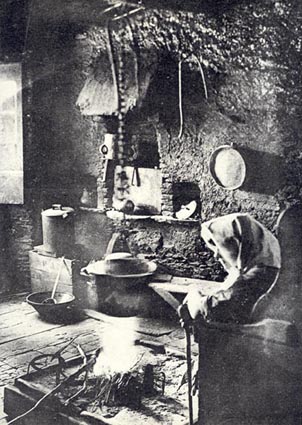

|

Femme

au fucone |

On n'insistera

jamais assez sur ce que pouvait être une vie de labeur d'une femme Corse,

elle qui n'avait jamais un moment de répit, pas même lors des

veillées hivernales, où elle continuait à filer, tisser, écosser

les haricots, elle qui réussissait à accomplir un double travail,

revenant de la fontaine ou allant à la cueillette, le tricot à la

main! Et comment passer sous silence la condition morale et affective des jeunes

femmes Corses pendant les premières années de leur mariage? Comment

ignorer le statut d'étrangère de la jeune épousée

sous le toit de son mari qui était aussi celui de toute sa belle-famille?

Enlevée d'abord à sa maison natale, quelquefois aussi à son

village d'origine, la femme corse abandonnait les lieux familiers de son enfance

et ce déracinement n'était pas sans conséquences car la

maison qui l'accueillait n'était pas toujours bienveillante envers la

nouvelle venue. Seule la naissance d'enfants mâles la faisait accéder à un

statut plus confortable et lui permettait en même temps d'établir

des liens de prédilection avec les hommes de son sang. Compensant par

là des rapports affectifs souvent difficiles avec son entourage, la

mère Corse répondait par un surinvestissement sur ses fils qui

faisait naître des relations œdipiennes. On peut déceler

là, sans risque d'erreur, une des raisons qui rendaient les mères

Corses toutes puissantes au point de faire dire à certains que notre

société était matriarcale.

LE

MYTHE DU MATRIARCAT

Le rôle des femmes Corses, le pouvoir des femmes Corses, le matriarcat

Corse! Autant de mots magiques et mystérieux, lourds d'affectivité,

de tendresse filiale, si souvent employés à propos d'une réalité transformée.

Nous savons aujourd'hui -ou du moins nul ne devrait plus l'ignorer - que le

matriarcat est un mythe forgé au XIXéme siècle et qu'il

n'a cessé d'alimenter les polémiques passionnées des historiens

et préhistoriens, ethnologues et anthropologues, sociologues, philologues,

juristes et psychologues. L'Oxford Dictionary définit ainsi le terme

de matriarcat: « système social organisé sur l'autorité et

le pouvoir féminins, par analogie avec celui qui est fondé sur

le pouvoir masculin dans le patriarcat ». Or, il est unanimement admis

que même dans les sociétés à filiation matrilinéaire

et résidence matrilocale, le seul domaine, le seul « pouvoir» reconnu

aux femmes est celui de la famille et non le pouvoir social, politique et d'État.

Le terme de matriarcat n'a donc pas de raison d'être; il n'en reste pas

moins vrai que les femmes, bien qu'écartées depuis toujours du

monde du pouvoir et par là exclues du monde du savoir, ont pu parfois

apparaître comme détenant une certaine puissance: songeons, par

exemple, aux pratiques magiques et aux fonctions mantiques.

Mais le monde des magiciennes, devineresses, prophétesses et sorcières

est l'envers du monde sacerdotal, le domaine du sacré étant réservé aux

seuls hommes. Impure par essence à cause de ses menstrues, la femme

s'est toujours vue exclue des initiations conduisant à la détention

des secrets, donc de l'autorité, du pouvoir, du « transcendant ».

Le principe féminin étant passif, comme celui de la terre, tandis

que le principe masculin est actif, comme celui du ciel, il va en découler

pour la femme les notions obligées de douceur, soumission et humilité.

Ces images lui imposeront un rôle dans lequel elle va se couler pour

toujours: celui d'une vierge pure, puis d'une épouse féconde

et d'une mère vénérée. Attentive à ne pas

s'écarter d'une voie qui la mènerait vers l'autre face de cette

réalité, la face négative, effrayante, celle de la putain,

de la sorcière, de la réprouvée, la femme Corse va s'appliquer à ne

pas transgresser les valeurs primordiales et gratifiantes pour elle de la chasteté.

Peut-on, dans ces conditions, parler de l'égalitarisme des sexes dans

la société corse ? Non, si l'on considère l'iniquité du

sort des petites filles pour qui l'instruction était moins importante

que celle des petits garçons, non, si l'on songe à la façon,

dont était jalousement surveillée la « vertu » de

la jeune fille: e giuvanotte ùn devenu guardà di l'omi ch'è i

straglieri di i scarpi. Non, si l'on sait ce qu'était l'attaccà,

cette façon de déshonorer publiquement une jeune fille en effleurant

ses cheveux ou sa coiffe, non, si l'on réalise que la femme corse était

frappée d'incapacité juridique, c'est-à-dire qu'elle avait

besoin de mesures de protection au même titre que les mineurs, les fous

et les faibles d'esprit, qu'elle ne pouvait contracter aucune action juridique

sans autorisation masculine, celle de son père ou de son mari.

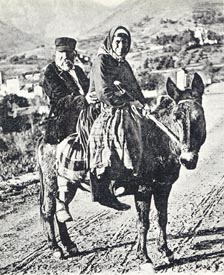

|

Paysans

corses |

Alors, quel était ce mystérieux « matriarcat insidieux » dont

parle Jean Noaro faisant allusion au rôle de conseillère et d'instigatrice

de la femme devenue épouse et mère? Quelle était cette

puissance occulte des femmes Corses? Cela mérite réflexion car

il est vrai que la mère Corse acquérait une influence au sein

de la famille, que personne ne lui contestait. Il est certain qu'ayant atteint

un âge respectable, la femme était investie d'un certain pouvoir.

Une phrase de Monique de Fontanes, à propos de la femme de l'Italie

méridionale, nous éclaire parfaitement à ce sujet: « Mais

un jour se renversent les rôles. Débarrassée du danger

d'être jeune, la femme vieille acquiert peu à peu une autorité immense,

dont la puissance cachée va souvent bien au-delà de celle des

hommes. Appuyée sur la vénération que leur confère

l'honneur d'être une mère respectable, les vieilles femmes deviennent

les redoutables gardiennes de tout ce qui les a écrasées. Elles

exercent sur les jeunes femmes, nouvellement entrées au foyer une véritable

tyrannie dans le lieu même dont elles ont, elles-mêmes, été les

prisonnières.» Voilà les maîtres-mots : le pouvoir

exercé au foyer, «l'honneur d'être une mère respectable » et « débarrassée

du danger d'être jeune ». Ce pouvoir que la femme obtient peu à peu

est celui de régner sur les affaires domestiques et non sur les affaires

publiques. En outre, elle ne l'exerce qu'à travers sa descendance mâle,

cette influence est indirecte et passe par « ses hommes », mari,

fils. Enfin, c'est seulement lorsqu'elle n'est plus menstruée et ne

peut plus apporter le déshonneur, que l'homme accorde du crédit à la

femme.

Cette morale coercitive d'une civilisation du paraître, les femmes l'ont

intégrée jusqu'à en devenir les plus farouches garantes

et ne plus y voir oppression ni contrainte. Faisons une fois encore appel aux «voceri »,

ces monuments de la poésie insulaire, révélateurs parfaits

de la société traditionnelle Corse avec ses élans et ses

tensions.

|

Voceri |

Dans

l'explosion de leurs passions, les vocératrices sont

toutes à la fois insolentes et respectueuses, soumises et irrévérencieuses,

parfois révoltées mais aussitôt normalisées à la

règle de la culture masculine. Admiratives devant les exploits de leurs

hommes, mais méprisantes envers les femmes, donc envers elles-mêmes,

et complaisantes dans leur propre péjoration, elles exaltent l'image

de la femme comme servante douce et vierge pieuse et fustigent, avec violence

les manquements féminins à l'ordre mâle. Ecoutons-les pleurer

la mort de leurs frères, de leurs fils, de leurs maris en des métaphores

qui disent leur beauté, leur force et leur courage.

« Erati la me culonna

Erati lu me puntellu

Erati la me grandezza

Erati lu me fratellu »

« Lu me grandi di curagiu

Rispettu di Ii me torti»

« Avà si chi l' aghju persu

Lu dirittu di ragioni »

« Questi si ch'eranu omi

Più fieri ch'è Ii serpenti »

Puis les voici disant les qualités de leurs filles, vertueuses et candides,

mais si hardies à la tâche:

« Eri tù cusi stimata

E' cusi piena d'onore

E' po cusi adduttnnata

ln le cose di u Signore

Altru ch' è divuzione

Nun ti si truvava in core »

« Era di lu Paradisu

Lu to core innamuratu »

« Ella ùn mi mandava à legne

A' mulinu nè à funtana

Perchè à mè la mio figliola

Mi tenia da piuvana »

Et les voilà enfin, déchaînées dans leurs flots

de haine et de malédiction envers d'autres femmes, jetant la honte et

le déshonneur sur elles:

« Per avè tumbatu à tè

Nun s'onu cacciatu corne

Chi ne truveranu sempre

Preti è frati le so donne»

LES

FEMMES ET LA LANGUE CORSE

Comment, dans des structures si fortement patriarcales de mépris de

la féminité et d'infériorisation de leur être, ne

pas comprendre les raisons qui ont conduit les femmes Corses, plus fortement

et plus rapidement encore que les hommes, aux mécanismes de l'aliénation

culturelle?

Prisonnières de leur rôle, les femmes ont été entraînées

plus facilement dans le processus d'assimilation à la culture française:

pour être une jeune fille attrayante, prête à remplir ses

fonctions d'épouse et de future mère, la femme a dû lutter

afin de se débarrasser d'une image considérée comme vulgaire

alors que le prestige de la langue française commençait à s'imposer.

Albert Memmi a fort bien analysé dans Portrait du colonisé ce

qu'il nomme «l'amour du colonisateur et la haine de soi» : « La

première tentative du colonisé est de changer de condition en

changeant de peau...

.jpg)

|

Métier

a tisser |

L'ambition

première du colonisé sera d'égaler

ce modèle prestigieux, de lui ressembler jusqu'à disparaître

en lui. » De peur de paraître arriérées, en marge

du progrès, paysanne au sens péjoratif du terme, les femmes

ont appris à parler le français, pour elles-mêmes d'abord,

car c'était un signe de culture et d'appartenance aux classes supérieures,

et pour que leurs enfants accèdent à l'instruction et à l'élévation

sociale. Mais elles ont également éprouvé le besoin

de modifier leur Corse pour le rendre plus policé, édulcoré, « raffiné »,

en effaçant les marques infâmantes de la ruralité. C'est

ainsi que les bourgeoises des villes, puis toutes les citadines, et enfin

l'ensemble des femmes se sont acharnées à gommer ce qui était

tenu pour de la rusticité, afin de paraître distinguées

et élégantes.

Il n'était pas rare, hier encore, d'entendre affirmer dans les villes

que u corsu hè a lingua di e serve, parlanu cum'è i pastori.

Besoin de libération et d'émancipation pour certaines, désir

d'avoir un statut social supérieur, espoir enfin de voir leurs enfants échapper à une

condition ressentie comme humiliante: celle de berger, d'agriculteur, que

d'efforts les femmes Corses n'ont-elles pas fait dans leur recherche éperdue

de« l'élégance » nécessaire!

Les résultats ont été à la hauteur de leurs aspirations:

rares sont les femmes au-dessous de trente-cinq ou de quarante ans capables

de prononcer un Corse non estropié, non déformé, non

altéré:

r grasseyé, consonnes dégéminées et bien d'autres

défauts, les femmes transmettent à leurs enfants une pauvre

langue mutilée, dont les structures phonétiques et la musicalité sont

en passe de devenir en tous points identiques à celles du français.

|

Cardeuses de laine |

Ecoutées

mais obéissantes, vénérées mais

méprisées, respectées mais assujetties, aimées

mais humiliées, les femmes de Corse étaient comme toutes

leurs sœurs de la planète. Et tous les discours sur leur prétendu

pouvoir ne pourront jamais qu'occulter la violence de la domination qu'elles

ont subie, masquer leur identité niée, taire qu'on leur ôtait

la liberté à chaque instant de leur vie.

Ni Faustina Gafforj, ni Rusanna Serpentini, ni la Monaca Rivarola, ni Maria

Ghjentile ne sont la preuve de l'existence des femmes Corses, parce que

les panthéons n'ont jamais empêché la subordination, la servitude

et la dépendance.

Ghjermana de ZERBI (1984)

.jpg)